L’intervista è la rielaborazione delle conversazioni avvenute nei sette incontri che si sono svolti durante l’arco di un anno, a partire dall’agosto del 2008. Nei differenti luoghi in cui si son tenuti si è andata sempre a creare un’assonanza tra la ricchezza delle sensazioni che le sue descrizioni lineari richiamavano e gli spazi stessi, difatti la tranquillità della sua residenza si è alternata con un i rumori di caffè di Paddington, la luce morbida delle case da lui progettate, i profumi di un ristorante di Dublino. La difficoltà di ricomposizione di alcuni pensieri di Glenn Murcutt in un unico dialogo è stata in parte compensata dalla sua chiarezza nel comunicare il suo messaggio per la costruzione dello spazio capace di essere sintesi dei temi architettonici contemporanei. Al contrario di molte esperienze degli ultimi anni, che hanno interpretato l’instabilità del reale proponendo oggetti e insiemi urbani più attenti a rappresentare figurativamente tale complessità piuttosto che comprenderne realmente le problematiche, l’architettura di Murcutt propone una visione dell’abitare in cui la necessità della flessibilità si coniuga con quella del rispetto dell’ambiente.

Simone Corda: Come è cambiata la sua vita personale e professionale dopo che le è stato conferito il prestigioso Pritzker Prize?

Glenn Murcutt: Dal 2001 insegno a Yale, a Seattle, a Dublino, in Australia. Ho fatto parte di giurie internazionali, ho tenuto conferenze negli Stati Uniti, in Cina, Giappone e Argentina, ho trascorso otto mesi all’anno lontano dall’Australia, in definitiva ho dedicato gran parte del mio tempo ai viaggi, ragion per cui quello destinato alla progettazione si è ridotto notevolmente a partire dal 2000. Il Boyd Centre è stato terminato nel 2000 e da allora ho realizzato altre due abitazioni, la Walsh House, conclusa nel 2003, e un’altra nelle Blue Mountains, che ho finito la scorsa settimana (settembre 2008), mentre un edificio a Holbrook è pronto per essere costruito; ho quindi progettato una residenza nelle Northern Beaches e una nel Queensland, tra due mesi inizierò a lavorare ad una villa a Mosman e ultimamente ho collaborato con un altro architetto ad un progetto per una moschea nello stato di Victoria. Mia moglie (Wendy Lewin) ed io stiamo ristrutturando una casa a Paddington, un mio edificio datato 1978, noto con il nome di Reynolds House: stiamo cercando di migliorare il progetto rispetto ad adesso. All’epoca della progettazione ero molto giovane ed è una buona opportunità quella di poter apportare delle migliorie ad uno dei miei edifici.

S.C.: Molti dei suoi progetti sono residenze e ha dichiarato di non essere interessato alla progettazione di grandi edifici poiché si rischia di perdere il controllo di molti aspetti dell’architettura. È questa l’unica ragione o vi è anche un aspetto culturale nell’occuparsi di abitazioni?

G.M.: Tutto ciò che facciamo può dirsi architettura, sia che si stia progettando un tavolo o un edificio a più piani…

S.C.: Eppure molti dei suoi colleghi, al contrario di quanto avveniva con i maestri del modernismo, si concentrano maggiormente su altre tipologie di progetti…

G.M.: Sarà colpa del loro ego, o di una certa arroganza. Se pensiamo a Le Cobusier pensiamo alle sue abitazioni, se pensiamo a Mies van der Rohe ci vengono in mente le sue case, lo stesso dicasi per Sverre Fehn, perché è proprio in tale settore che tutti loro si sono espressi al meglio.

S.C.: Lei lavora da solo, non sente la necessità a volte di instaurare un dialogo con un altro architetto?

G.M.: No, non mi serve un confronto, mi giudico già da solo tutto il tempo. La più grande abilità che un architetto possa avere è proprio quella di saper valutare i propri progetti ed essere molto critici. Direi che per un architetto è di fondamentale importanza saper riconoscere quando un progetto non è stato abbastanza sviluppato.

S.C.: La sua produzione sembra essere costituita da leggere variazioni su temi ricorrenti, i progetti precedenti sembrano la base per quelli successivi, cosa abbastanza comune nella carriera di un architetto, qual è secondo lei la causa di questo approccio?

G.M.: Quando ho intervistato Josè Coderch a Barcellona nel 1973 ho pensato che i suoi progetti fossero stupendi, è una persona che ammiro e glielo dissi in quell’occasione, lui mi rispose: “non ho fatto nulla, ho soltanto aggiunto un nuovo sottile strato a quanto era già stato fatto centinaia di anni fa”. Mi ricordo di aver pensato a quanto fosse meraviglioso aggiungere semplicemente un nuovo strato su strati esistenti, ma ora anche il mio è un lavoro di sovrapposizione di strati, uno sopra l’altro, uno sopra l’altro e così via.

S.C.: I suoi edifici si distinguono per la linearità e per il chiaro rapporto con i confini; considera il poter leggere chiaramente l’architettura un valore, o pensa che questo sia l’unico modo per trovare quella che lei definisce “la serenità”?

G.M.: Ritengo che ci sia una responsabilità con la quale confrontarsi. Per esempio in Australia la luce del sole proviene da nord e spesso mi trovo a pensare a quanta luce arrivi da quella direzione e a come potrebbe essere migliorata e resa più piacevole. Il mio lavoro è proprio quello di capire la provenienza della luce, ecco da dove deriva la linearità, dal comprendere quali siano le principali correnti d’aria, dalla luce, dal controllo dei raggi solari, non è solo un vezzo.

S.C.: Tra la documentazione che riguarda il suo lavoro troviamo numerose lettere tra lei, i clienti e le amministrazioni comunali, qual è il loro contributo alla progettazione?

G.M.: Molti dei miei clienti sono amici ormai, un rapporto costruito in tanti anni di lavoro assieme. Adesso che le loro case sono largamente pubblicate devo stare attento ad accompagnare persone a visitarle, è un aspetto veramente importante. Le case che realizzo sono abitazioni private, non opere pubbliche. Il problema delle amministrazioni comunali è che tendono a riflettere su un progetto troppo a lungo mentre poi all’improvviso contattano l’architetto richiedendo nuovi elaborati “per ieri”... io non riesco a lavorare in questa maniera, le amministrazioni comunali non sono meglio di molti imprenditori edili.

S.C.: Quindi esiste un problema di comunicazione?

G.M.: Direi piuttosto di valori differenti. Un imprenditore edile ha canoni diversi, lavora per i soldi, dice: “l’edificio deve essere costruito con una spesa minima, tu prendi il minimo”, e spesso continua “non ci sono soldi per il controllo degli apporti energetici solari, né per la ventilazione e dobbiamo anche prevedere l’aria condizionata nel progetto”.

A questo punto io rispondo: “No! Non sono l’architetto giusto per voi”. Non riesco a lavorare per clienti di questo genere, non sono l’architetto adatto.

S.C.: Operando in Australia ha dovuto confrontarsi con la cultura aborigena, ciò significa, a mio avviso, non solo avere a che fare con valori diversi in generale, ma proprio con un modo diverso di affrontare la vita. In che modo questo confronto ha cambiato il suo modo di pensare? O l’ha migliorato?

G.M.: La cultura aborigena influenza chi la sa ascoltare, è l’unico modo per poter cambiare; ci sono certamente altri architetti che sono stati condizionati in questo paese. Io sono stato cresciuto da persone di colore in Papua Nuova Guinea e risulta facile per me rapportarmi a loro. È stato molto importante avere un rapporto con la comunità aborigena e imparare da essa, ad esempio mi hanno insegnato l’importanza della posizione dell’ingresso all’interno di una casa. Se si osservano gli edifici pubblici in giro per il mondo si notano spessissimo le finestre simmetriche e la porta posta centralmente. Viceversa gli aborigeni mi hanno consigliato di sistemare l’ingresso su un’estremità dell’edificio, mai al centro, come si può vedere nella Simpson-Lee House.

S.C.: Crede che la Marika-Alderton House possa rappresentare il manifesto della sua architettura anche per il suo valore politico?

G.M.: È solamente una casa, un’abitazione pensata per gli aborigeni che dà loro un certo grado di privacy; è una residenza dove i genitori occupano il lato ovest e i figli quello est, sul lato in cui inizia il giorno; l’ovest, il punto in cui tramonta il sole, è il lato che rappresenta il passato e i genitori appartengono ad esso così come i bambini sono invece parte del futuro. Da ogni finestra si può vedere il panorama, chi arriva e chi parte. È una casa pensata per gli aborigeni… ai tropici.

S.C.: Il problema ambientale sta in qualche modo mutando il modello occidentale di crescita ma non in modo sufficiente. Come crede dovremmo ripensare al modo in cui edifichiamo?

G.M.: Mi sono occupato di tematiche ambientali fin dall’inizio della mia carriera. Già per il mio primo progetto mi ero preoccupato di valutare l’orientamento dell’edificio, avevo considerato l’areazione, senza che vi fosse installato un sistema di condizionamento dell’aria; mi interessa la prospettiva, l’idea della casa come rifugio, da sempre cerco di integrare lo spazio con l’ambiente. Per quarant’anni mi sono occupato di queste tematiche. Molti in Australia dovranno riconoscere che ho messo in pratica da anni ciò di cui si discute tanto oggi, non vorrei apparire presuntuoso, ma questo è quello che tutti dovremmo fare e che avremmo dovuto fare da sempre. Quello che ho visto fare in Cina credo sia semplicemente uno spreco, ciò che sta accadendo a Pechino in questo periodo è classificabile come puro materialismo, non ha alcuna connessione con l’ambiente, è una vera vergogna.

S.C.: È un problema legato alle dimensioni dei progetti?

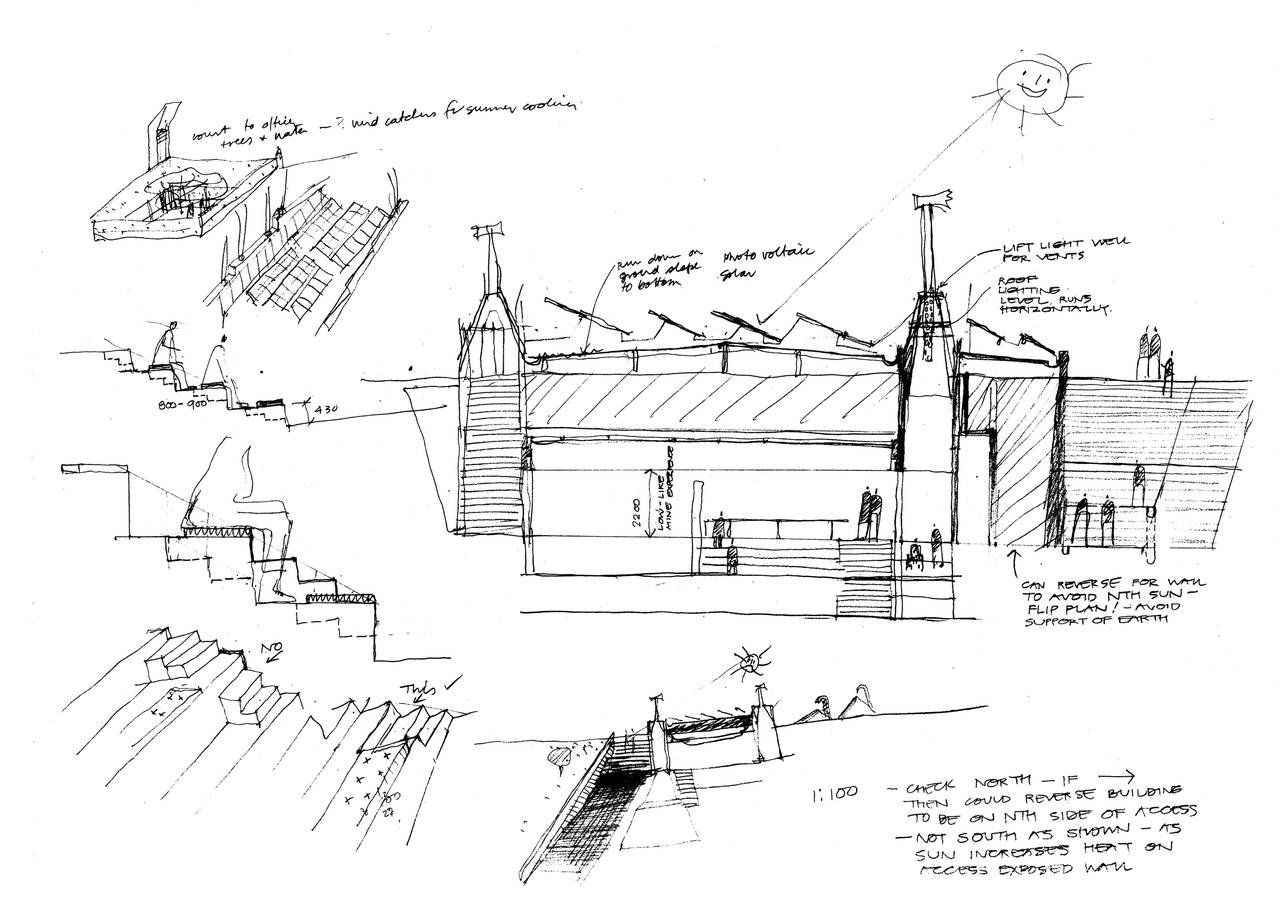

G.M.: C’è proprio un modo diverso di concepire la professione, quegli interventi hanno molto a che fare con l’immagine, mentre l’architettura scaturisce da una serie di altre considerazioni messe insieme. È vero che possiamo metterci a tavolino e progettare edifici lussuosi, ne sono stati fatti tanti e si tratta di edifici che non possono prescindere dall’aria condizionata, che hanno bisogno di un sistema di riscaldamento e raffreddamento che implica un alto consumo energetico. Io lavoro in modo diverso, il mio obiettivo è ridurre al minimo il consumo energetico tenendo in considerazione il clima locale. Se si osservano gli edifici da me realizzati ai tropici si noterà che sono sollevati da terra, si avvicinano sempre più al suolo man mano che si procede verso le aree più caldo-aride. Mia moglie e io stiamo attualmente lavorando ad un edificio completamente interrato (l’Australian Opal Centre) e la scelta è dettata dal fatto che in quell’area si raggiungono temperature molto elevate in estate e molto basse in inverno, dai 48° C dei mesi estivi ai -10° C di quelli invernali. In aree come quelle il terreno a 2 metri di profondità ha una temperatura di circa 21° tutto l’anno, per cui lo si può sfruttare come risorsa.

S.C.: Nelle residenze da Lei progettate vi è uno stretto rapporto tra gli aspetti ambientali e la possibilità di modificare la configurazione degli spazi, le sue abitazioni sono pertanto flessibili secondo diversi punti di vista. La flessibilità è un obiettivo che cerca di perseguire fin dall’inizio?

G.M.: Sono sempre stato attratto da edifici sui quali si può intervenire così come si fa con le vele di uno yacht, oppure che sono adattabili come un vestito. Quando si va in barca a vela si possono fare scelte che permettono all’imbarcazione di andare meglio, lo stesso avviene negli edifici da me progettati: qualcosa funziona naturalmente, mentre qualcos’altro deve poter essere oggetto di modifiche. Si considerino i ventilatori, le porte scorrevoli, gli schermi, le pareti divisorie mobili, tutti quei dispositivi presenti in un edificio che possono essere aperti o chiusi per ottenere una maggiore o minore circolazione dell’aria, una maggiore o minore esposizione ai raggi solari; possiamo aprire o chiudere le tende, far scorrere le zanzariere se notiamo la presenza di insetti, accostare i vetri e gli schermi se è freddo. Se la giornata è particolarmente soleggiata possiamo ridurre i riflessi della luce chiudendo le zanzariere e gli schermi riducendo la luce all’interno e mantenendo una certa areazione. La semplicità è l’altra faccia della complessità; durante la progettazione di un edificio il momento in cui si capisce il vero senso della complessità, ci permetterà di applicare più facilmente la soluzione più semplice. Si raggiunge così una strategia di progettazione di base, scelta dei materiali, sistema di funzionamento e si arriva alla soluzione più semplice. La complessità è ancora all’interno dell’opera, solo ne vediamo un’altra faccia, il tutto ci sembra semplice mentre è in realtà complesso. Forse ho già fatto questo esempio: per fare un buon brodo in cucina si prendono ingredienti diversi e li si fa ridurre piano piano fino a quando si otterrà mezza tazza, o addirittura o i tre quarti, di un brodo ristretto che poi diventerà base per un altro piatto. Ecco l’esempio di come si possa trovare complessità estrema anche in qualcosa di piccolo, di ridotto. Si può ottenere una frazione di sei dodicesimi, ma si può riportare anche ad una di uno su due, personalmente mi interessa arrivare ad un mezzo, non mi interessa lavorare su ventiquattro quarantottesimi. Come altri hanno detto, è possibile cambiare il livello di formalità di una delle mie case come si fa con il modo di vestirsi. Se ti presenti con un abito elegante per la cena significa che in quella casa c’è un grado di formalità sufficiente a garantire che ci si siederà attorno ad un tavolo illuminato da candele per una cena ufficiale. Allo stesso tempo puoi presentarti in bermuda e a piedi nudi, la casa sarà informale e ti sentirai comunque a tuo agio.

S.C.: Lei parla di comfort, ma non si tratta solo di questo aspetto; gli utenti delle sue residenze possono riconfigurare gli spazi in molti modi diversi durante il corso della vita dell’edificio. Ritiene che questo sia reso possibile dalle dimensioni degli ambienti?

G.M.: Ci sono alcune dimensioni che sono spesso prefissate, si pensi alle camere da letto, ancora una volta però io tendo a “portare fuori” da tali spazi alcuni elementi, ad esempio creo una piccola alcova in cui sistemare il letto, portandolo quasi fuori dall’edificio. In questo periodo sto cercando di mantenere le dimensioni degli ambienti il più piccole possibili e quando ho la necessità di ampliare uno spazio tendo a “spingerlo verso l’esterno”. Prendiamo ad esempio la Walsh House, le dimensioni sono abbastanza ridotte e ho fatto sporgere la cucina verso l’esterno, così come il letto, e la scrivania; tutti questi elementi sono stati sistemati oltre l’involucro dell’edificio. La pianta del Boyd Centre è veramente stretta e tutti i letti sono stati sistemati verso l’esterno dell’edificio, in questo modo è possibile mantenere una struttura dalle dimensioni minime dalla quale far debordare alcuni elementi. Nell’ambiente dedicato alla cucina-sala da pranzo, ci troviamo spesso a dover cambiare la diposizione dei tavoli e delle sedute; nella fattoria di Kempsey, ad esempio, è possibile cambiare la disposizione degli arredi facendo diventare la stanza una sala da pranzo o un soggiorno. In genere mi piace collocare il salotto vicino all’esterno poiché spesso è arredato con sedute basse che non occludono la vista che dalla sala da pranzo si può avere sull’esterno. Noi ad esempio ci troviamo qui (puntando al tavolo a cui siamo seduti), se guardiamo da quella parte ci sono le poltrone e l’ambiente risulta più basso.

S.C.: Quali sono le possibilità ma anche i problemi del tornare a lavorare su un edificio pre-esistente?

G.M.: Prendiamo le case a Mount Irvine, la Nicholas e la Carruthers House; in entrambe c’è stata una ristrutturazione: in un caso l’allargamento della struttura esistente, nell’altro l’aggiunta di un’ala o di altre due; dato uno specifico edificio, potrei aggiungere una veranda davanti, un ambiente che permetta alla luce di entrare durante i mesi invernali, ma che funga da schermo in estate.

S.C.: C’è una relazione con i materiali utilizzati?

G.M.: I materiali che sono solito usare sono molto flessibili. Se, per esempio, uso una struttura fissata con bulloni, sarà sempre possibile smontarla e spostarla in un’area diversa. Alla Marie Short House a Kempsey sono state aggiunte tre nuove campate. Quella originale era una veranda esterna in tallow wood (pianta appartenente al genere “eucalipto” n.d.t.), un legno ricavato da un bellissimo albero da legname australiano, uno dei cinque più resistenti al mondo. Ho smontato ciò che si trovava in corrispondenza del nuovo soggiorno e facendo rotolare il tutto su cilindri l’ho spostato in una nuova posizione presso il frontone, uno spostamento che è stato possibile perché il legno era adatto sia per l’esterno sia per l’interno. Sono molto attento quando si tratta di materiali, voglio che non vada perso nulla e quando viene effettuata una modifica cerco di riutilizzare tutto il possibile.

S.C.: Pensa a tutte le possibilità già in fase di progettazione?

G.M.: Avevo già pensato a queste eventualità quando progettai la residenza di Kempsey nel 1974, perché immaginavo che nel tempo ci sarebbero state modifiche e sapevo che altre sarebbero state apportate alle abitazioni di Mount Irvine. Ignoravo che si sarebbe andati a intervenire anche sulla Fredericks House a Jamberoo perché pensavo che i Fredericks avrebbero vissuto lì a lungo poi però, quando hanno venduto l’abitazione, i nuovi proprietari hanno fatto delle trasformazioni. Quando abbiamo valutato le possibili variazioni c’era la possibilità di aggiungere una nuova ala per creare una veranda o di fare un ampliamento sul lato lungo della costruzione, pensavamo in ogni caso a migliorare l’edificio. Quando si fanno degli ampliamenti è necessario che siano compatibili con la costruzione pre-esistente, usando tecniche che riesco a padroneggiare solo adesso. Nella casa dei Fredericks, ad esempio, ho inserito un telaio e delle finiture in acciaio alle porte e alle finestre, cosa che non avevo fatto la prima volta. La mia conoscenza dei materiali e dei loro possibili abbinamenti con quelli già utilizzati caratterizza le parti nuove. La compatibilità tra vecchio e nuovo è totale, si aggiunge semplicemente uno strato e questo consente una grande flessibilità.

S.C.: Abbiamo assistito a numerosi esperimenti da parte di architetti che tendevano ad aggiungere agli edifici dei nuovi elementi in modo a volte bizzarro…

G.M.: Questi progetti sono ideati per non far capire quale sia la parte aggiunta, rivelano una profonda comprensione dell’opera originaria, che permette di associare il nuovo alla costruzione preesistente. A Paddington (Sydney) sto lavorando ad un’abitazione nota con il nome di Reynolds. Il proprietario ha acquistato la residenza da me progettata nel 1978: una piccola casa a cui sto apportando delle modifiche, un lavoro al quale mi sto applicando principalmente in questo periodo. All’epoca della costruzione era una casa nuova inserita in un quartiere storico, confinante con un cottage e il consiglio comunale volle che si tenesse conto di questo. Ad oggi quel cottage è stato demolito e al suo posto si trova un edificio a due piani, mentre un altro similare è collocato sull’altro confine; la casa che al contrario è dotata di un solo livello si trova al centro. Ma non andrò a cambiare l’impostazione a un piano dell’abitazione, perché in questo modo la casa risulta discreta, silenziosa all’interno della via, non è ingombrante né aggressiva. Tra le modifiche che apporterò ci sarà l’applicazione di lucernari sul tetto rivolti verso il cielo e gli alberi e in grado di rendere più luminosi gli ambienti; questo è il tipo di intervento che mi appresto a fare, non faccio altro che inserire un nuovo strato. Mi piace poter aggiungere qualcosa di nuovo ad opere che ho realizzato in passato, la gente ritorna da me, perfino i nuovi proprietari, poiché riconoscono l’importanza di interpellare l’architetto originario, il che è veramente positivo.

S.C.: Crede davvero che l’architettura abbia il potere di cambiare il mondo?

G.M.: No, solo la gente può farlo. L’architettura è la conseguenza di scelte operate da persone. Mies van der Rohe era solito dire che dietro ad ogni bell’edificio c’era un buon committente, quindi il mondo può cambiare solo attraverso i committenti giusti. Non sono gli edifici a cambiare le persone, i bravi clienti invece possono far in modo che venga realizzata una buona costruzione. Il programma redatto dal committente è altrettanto importante, viene infatti specificato il budget disponibile, spesso caratterizato da cifre relativamente ridotte. Riesco ancora a costruire con 5000 dollari (australiani) al metro quadro, contro i 9000 richiesti per edifici progettati da altri architetti. Io mi colloco nella parte bassa della scala, appena al di sotto della media, cerco di costruire edifici che la gente si può permettere, il costo al metro quadro può dirsi accettabile, gli edifici sono più piccoli delle ville imponenti che si stanno realizzando. Mantenendo le dimensioni delle costruzioni ridotte e un costo a metro quadro ragionevole, posso contenere il budget. Tutti i clienti che mi è capitato di incontrare in questo periodo hanno ottime aspirazioni e quando queste sono buone anche il progetto ha un buon potenziale; il ruolo dell’architetto quindi è quello di fare una sintesi tra le richieste del cliente, la sua disponibilità economica ed il sito, nel modo più razionale e logico possibile, in modo da poter conciliare raffinatezza e giusta spesa e dare alla costruzione un potenziale per eventuali modifiche. Voglio raggiungere la chiarezza che ne definisce la bellezza con l’aspirazione che il lavoro raggiunga la poesia.